编者按

2014年6月14日,湖南省民协【记住乡愁】寻找湖南最美“古村镇”活动采编组,带你走进绥宁李座熙桥镇“古民居”于家大院。

【湖南日报】2014年6月14日第二版报道

5月中旬,采编组来到绥宁东北部,跨过蓼水河上那李座熙桥,再前行数百米,观访于家大院。

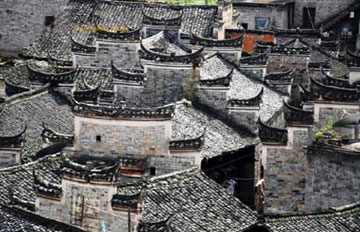

于家大院西、北两面临山,山上坡缓林茂。登上院西的牛型山,一片青黛的于家大院就在眼前。

1、四纵八横,25栋窨子屋

于家大院其实就是一个由25栋窨子屋组成的建筑群。

所谓“窨子屋”,一般解释是:从明代洪武十三年到清朝光绪七年,湘黔赣出现这种建筑——铁桶一般的四面高墙,方方正正围成“一颗印”的形状。当然,这里的窨子屋与洪江古商城的不一样,大门是敞开的。

这里没有什么主体建筑,所有的窨子屋都坐北朝南,一样的模式、大小。记者进入这个建筑群落,听“院中人”于光建解释大院,讲述大院的故事。

他说,这里原本有好几十栋窨子屋,现在只剩下25栋了。这里最早的建筑应出现在800多年前的南宋时期,身为统领的于仲仁率兵来此平叛,觉得这里有山有水,土地肥沃,比起老家河南蔡州强多了,便一封辞职奏折上去,在这里定居下来。从此,于氏后人在这一垄肥沃的土地上耕田读书,筑建房屋,直到清末形成了4条纵道、8条横巷、几十栋窨子屋的建筑群落。

于光建说,房子的主人都很平常。因此,这些窨子屋都是他们以燕子衔泥的方式,一点一点累积而成的栖身之“窝”。目前发现最早的铭文砖是清代乾隆五年(公元1740年),最新的是同治十二年(公元1873年)。这就说明窨子屋群落从始建到成型,于氏家族至少花了130多年。

2、大砖小瓦,一个青黛世界

这里是一个青黛世界。

砖,是柴烧出的青砖,规格三(寸厚)六(寸宽)九(寸长)。

瓦,是柴烧出的青瓦。圆弧形,巴掌大。

每栋之间,是1米多宽的巷道,由青色的石板铺就。

上上下下,构成一个青黛的世界。

这种青黛世界是当时条件所然,还是一种美的追求?因为水泥是上个世纪初的产物,当时叫士敏土,瓷砖更是后来的奢侈品,中国的建筑从来都是秦砖汉瓦。当时,在农村建房,青砖黛瓦不仅是最好的,也是最美的。

这群青黛的建筑,和后面、右面的青山,和前面、左面的白玉带河、蓼水河,浑然一体,更衬托出于家大院的厚重、古老。

3、于家人们,打造时代经典

于家大院,实在是一个时代的经典。

砖,烧得到位,敲得叮当作响,打磨得非常平整,这从砌出那光溜溜的墙可以作证。

砖与砖之间,用糯米、石灰黏合,砖缝之间再用石灰浆勾勒,是那么细小规则。

每栋窨子屋有巷道相通,可又不是直通的,而是互相错落。于光建告诉我们,这是为了防盗需要。盗贼在这种要转九十度弯的巷道里逃跑只能放慢速度,而其他人家也可从弯处杀出,盗贼只能束手就擒。

窨子屋的里头,一律只在南墙开窗,北、东、西墙一般只开通风孔或小窗。平日这洞就开着,通光、透气,一旦失火,洞后有一块装有手柄的砖,恰好将洞堵住。

而最为精巧的则是雕花门栅和窗格。虽然那些图案没有脱离中国传统的平安(瓶)、聚财(盆),福(蝠)、禄(鹿)、寿(桃)、喜(鹊)等图案,雕法也就是中国传统的圆雕、阴雕、镂空雕等手法,可雕得非常精美。上面也没有再刷油漆,涂的是桐油,显出本色的木纹。记者看到,虽然许多房子已经人去楼空,可门栅、窗格上的雕花风采依然。

4、聚居意识,积累这个遗存

作为于家子孙,他们的聚居意识非常强烈,房子就从卧牛山坡建起,一栋栋地随着西边那个小土岗,向蓼水河边延伸。

这里建筑风格的一致性则体现着一个聚居群落另一种追求。专家如此解说:“建筑风格的一致性,充分证明当时于氏家族成员地位平等、贫富相近、互学互励、互助互济,没有等级之分,这也是合居建筑群与其他建筑区别性特征。”