本报记者5月8日讯(记者 文热心)

理理(曾应明)的长篇小说《荷鹤图传奇》出版了。

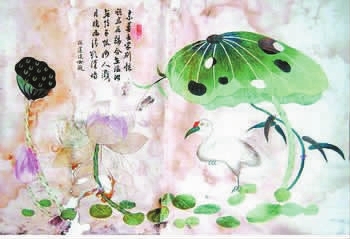

《荷鹤图》,湘绣史上标志性的作品,表明湘绣由“点缀”、“装饰”的位置走向大雅之堂,与绘画、雕刻一样,成为一门艺术;作品由村妇们“换几个小钱”补贴家用,变得要用重金收购了,进而走向世界,成为博物馆的藏品。因此,有人如此评价《荷鹤图》在湘绣史上的地位:“一绣开先河,诗画书绣印;一梦芙蓉盛,湘绣万世名。”

那么,《荷鹤图》的作者们是怎么灵感迸发,让古老的湘绣手艺一跃“龙门”?理理似乎想通过文字艺术来演绎这个过程。其实,作者们本身就是一个传奇。

1

曾传玉——三河镇湘军战败的幸存者

湘军,这支传奇之师,在镇压太平天国作战过程中,有着打下天京(今南京)这样的“过五关斩六将”的得意,更有着靖港、三河大败的“走麦城”失落。特别三河镇一战,主将李续宾战死,湘军主帅曾国藩的亲弟弟、“六帅”曾国华的下落成了千古之谜。那一战,七千湘军只有百来人生还,而曾传玉(曾名寿山)这个曾家弟子是生还者之一。这有他本人的墓碑为证。

曾应明在上个世纪90年代寻找先祖之墓:在铜官,他“穿过杂树满坡的丘陵,看到一座座修饰一新的坟和古墓。突然,一座民国26年重修,(曾氏)七十派传人的墓碑引起入山者的注意,墓葬的主人叫曾寿山。”

“碑中央刻着‘曾寿山之墓’,刻于‘民国四年’。立碑人为‘男纪生贤贞堂’,孙‘广仁涛礼智’。”而这些名字就是曾应明的爷爷辈、叔伯辈。这就说明,墓主人就是曾应明的曾祖。

而墓志上明晃晃地刻着,墓主“三河余生”四字。

如此,印在曾应明头脑的记忆碎片也就拼接起来,脉络也明晰起来:

母亲晚年,将湘绣《荷鹤图》交给自己时,一脸的庄重,说:“这个你必须收好!”接着又将16幅画稿交给自己,并叮嘱他说,这是曾祖父曾寿山的亲笔。

上个世纪60年代“四清”时,父亲被关起来“说清楚”,一家人吓得心惊胆战的,母亲在深夜将自己叫醒,将祖上遗传的朝服、青金石顶的官帽一把烧了。按清制礼仪,四品官用青金石顶子。曾应明这才知道,祖上有人做过清廷的大官。

母亲在世时,经常给他讲故事:先人告诉她,在清朝年间,京城的达官贵人,湖南的巡抚大人都到“曾家大屋”来看过这里的主人;在长沙城北郊这一带还流传着,“靖港的侯(猴)子耍不得,铜官的曾(罾)板不得……”的童谣。这就说明,曾家当年在铜官一带可是势大得罪不起的。

如此,“载入《中国湘绣史册》的清末画师曾寿山”、湘军将领曾传玉,与自己的曾祖父“合三为一”了。

2

《荷鹤图》——画师绣女“曾胡配”

曾应明至今收藏着湘绣《荷鹤图》。

《荷鹤图》是画师曾寿山和绣女胡莲仙合作的艺术结晶,除了它写下湘绣史的“第一次”——融入“诗画书绣印”元素,开现代湘绣艺术先河外,更在于它的画面典雅,突破了以往湘绣的大红大绿;用了湘绣中最典型针法——掺针,这种针法最特殊之处是颜色的过渡不留“痕迹”;用线细腻,将平常的一根粗线用指甲“劈”成16股,有着“画”的效果。

绣女胡莲仙何许人?

她是一位技艺高超的绣女。1898年,长沙司门口开设的销售自产绣品“吴彩霞绣坊庄”,女老板就是她,经销的是她和徒弟们的绣品。这家绣庄就是湘绣史上第一个专营单位,此后的“绣庄”、“湘绣厂”、“湘绣公司”都是它的“升级版”。

她专营湘绣,其实是生活所迫。她有着悲惨的身世。祖籍安徽的她,生在官宦之家,少时随做官的父亲长住江苏吴县,不仅学得诗文,也学得刺绣、绘画技艺。20岁时,她嫁与吴健生,婚后随夫回到湘阴。中年时,丈夫病逝,遗下四子一女,家中又无土地,为摆脱生活的困窘,她将绣品托亲友带到长沙出售,但所托之人欺侮她这个女流,肆意克扣代售绣品的钱资。为了生活,她别无选择,只有精益求精地刺绣,不断改进绣法,以求绣品卖个好价钱。1878年,为了推销绣品,她举家迁至长沙。后来,经人介绍,她来到曾国藩家做女红教习。

因为曾家有着“男必耕读,女必女红”的家规。出身官宦之家,能诗会画的胡莲仙正是指导曾家女性女红的合适人选。可那些贵夫人、娇小姐哪会把贫贱的她放在眼里,胡莲仙只能选择离开——自绣自卖。正是在曾家,她才可能与曾国藩的族弟曾寿山相逢。不好读书却喜欢绘画的曾家公子寿山,将自己的画作通过绣艺精湛的胡莲仙双手变成“绣作”,应是最自然不过的事了。

从《荷鹤图》画的风格来看,这应是曾寿山早期的作品,也就是说,与胡莲仙相逢是他进入湘军之前的事。

曾画、胡绣。而“诗印书”却是胡添加之作。她在上面绣了一首诗:“素萼羞蒙别艳迟,鸟花归合(鹤)在瑶池。无情多恨何人识,月晓雨清影荫时”;还绣上“采莲使女题”的名,将诗题加上了颗“情思”的印章。

融“诗画书绣印”一体的现代湘绣艺术就这样“出炉”了!

3

划时代——湘绣从此进入新境界

曾、胡合作成的绣品《荷鹤图》,成了湘绣这一艺术新品种的模式。

后来的湖南巡抚端方在堂堂的巡抚衙门,修建起“湘绣专厂”——景桓楼,请名画家、诗家、书家“绘样”,雇用30余名绣工专门刺绣字画,并在绣幅绣上“句斋”、“抚湘使者”的朱文印章,湘绣这种艺术模式也就固定下来。

身入龙门,身价百倍。湘绣进入宫廷,开始走向世界:1911年在意大利都灵世博会上获得世界进步“卓绝奖”,名列金奖之上;1915年在巴拿马万国博览会上又获金奖;1933年在美国芝加哥博览会上不仅有《乐燕图》获奖,更有《罗斯福绣像》轰动世界。

湘绣,湖南这张通往世界的文化名片,今后一定会走得更远。说不定,《荷鹤图》作为现代湘绣标志性作品,也会像浏阳菊花石一样,登上邮票而获得更高的“注视率”。

虽然曾寿山和胡莲仙已经离去——前者逝于1914年,葬在铜官;后者逝于1899年,其墓在长沙市北郊新码头史家港侧面,可湘绣“誉满全球”的辉煌,足以让他们含笑九泉。

4

千古谜——无穷的历史魅力

一幅《荷鹤图》,留下许多千古之谜。

胡莲仙:是什么触动了她的“情思”,让她用诗寄情?是什么激发了她的灵感,让她将诗入绣,从而使湘绣成为“独立”、纯粹的艺术品?

曾寿山:怎么一反大红大绿的传统,绘成雅典的《荷鹤图》?怎样收藏这幅图?作为曾家人,离开湘军后,为什么不回到湘乡荷叶塘,在那里建“堂”造室、光宗耀祖;也不像其他湘军将领一样,在长沙城区建起别墅引人眼球,而是在1866年隐居在长沙五六十里外的乡村铜官,以一个湘绣画师的身份终生呢?

难道是:她与他?难道是因为主将曾六帅、李续宾的战死,身为部将的他却因逃得性命,在那“不是舍身尽职,就须杀身尽忠”的朝代,自认为“奇耻大辱”而不想再显露在大庭广众之下?难道是……

这给后人留下了许多想象余地,也给理理很大的艺术演绎空间。

历史不可能复原,理理便从这些“谜”中下手,进行合理的想象,以求达到艺术真实的境界。

可谁能说,这种艺术真实没有历史的真实成分呢?正如理理在《〈荷鹤图〉传奇》序中所写的,他不过是借《荷鹤图》,向世人解答一个问题:“人的生命周期大多不过百年,湘绣为何能经历两千多年风雨传承下来?”作品回答是:“这是因为一代又一代湘绣艺人默无声息地来了,又安然从这座艺术殿堂中离去。一辈又一辈地接力传承,终于织炼出中华民族艺术宝库中的一颗灿烂珍珠——湘绣。”作品“记录湘绣艺人曾寿山的传奇一生,不是为了记录他个人的功业,而是为了不忘记他那个年代的历史。”

2013年5月08日《湖南日报》报道